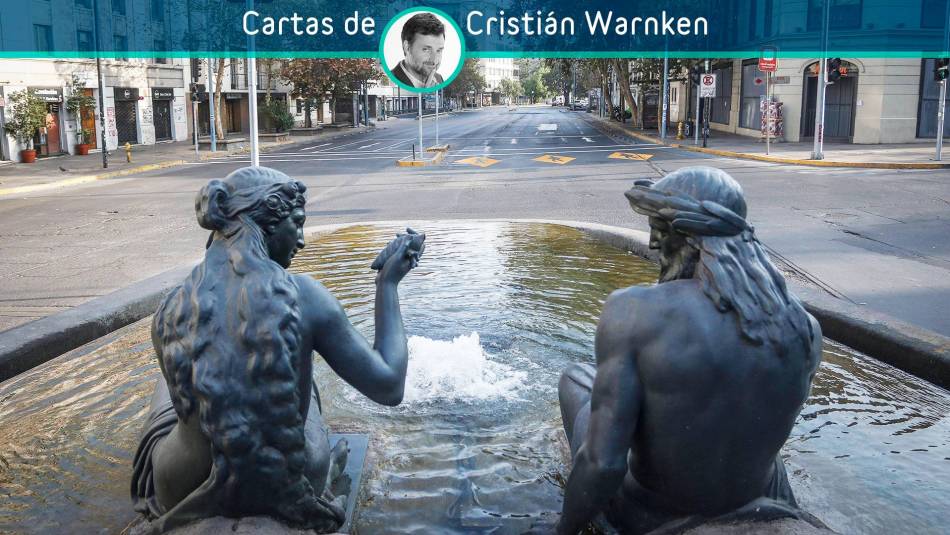

Carta a mi bella ciudad envenenada

“A veces violenta, a veces dulce. La ciudad que estalló en octubre, y que ahora la peste asedia”, dice Cristián Warnken sobre Santiago en esta nueva carta en PAUTA.

“Esta bella ciudad envenenada…”

Pedro Prado

Reincido en esta práctica olvidada de escribir cartas desde mi jardín. Esta vez voy a escribirle a mi ciudad, Santiago de Chile, y lo voy a hacer en este enero asfixiante, confinado, en que la ciudad clama por una brisa o viento de esperanza.

Julien Green, escritor francés que hoy ya nadie lee (pero gran narrador), decía que uno conoce de verdad una ciudad cuando ha amado y sufrido en ella, cuando cada esquina trae el recuerdo de una pérdida, una pena o un júbilo. Entonces conozco Santiago, porque todas sus esquinas me recuerdan amores, desamores, duelos y una que otra epifanía. Así debe sucederle a cada habitante de esta ciudad que cambió tan rápido en las últimas décadas. “La ciudad cambia más rápidamente que el corazón de un mortal”, decía el poeta Charles Baudelaire de París, ese París que conoció en su deambular por ella, hasta el punto de inventar un verbo específico para designar su forma de pasearse por ella: “flanear”.

¿Qué verbo podría nombrar la forma específica de caminar por Santiago?

Cuando lo inventemos, podremos tal vez decir que la ciudad es de verdad nuestra. He sido un peatón impenitente desde adolescente, nunca la he recorrido en auto. Soy un caminante y peregrino irredimible de mi ciudad y no hay placer más grande que atravesar las fronteras de los barrios desde oriente a poniente, desde norte a sur. Hay barrios bellos, que han resistido a las torres babélicas, a la invasión de los Polifemos de cemento, devoradores verticales del horizonte humano. Barrios sencillos y dignos, donde todavía quedan islas de armonía para algunos bienaventurados. Pero ese placer a veces se troca en dolor ante la pobreza o la fealdad o la violencia que como una tiña de quiltros apaleados y famélicos desgarra inmisericorde la piel sensible de la ciudad.

A veces he decidido caminar en línea recta sin detenerse ante ningún obstáculo, como lo hicieron unos jóvenes Jodorowsky y Lihn en la década del 50. Entonces Santiago tenía límites; hoy se extiende más allá de cualquier mapa posible. Santiago: creciste sin lógica ni medida, te expandiste con voracidad y desmesura y a ti te escribo para volver a recuperarte, a verte.

A veces, cuando paso más allá de los barrios antes visitados, me siento que estoy en Caracas o Lima, y eso es excitante. Ya no pareces ser la capital del Reyno de Chile, sino la capital de miles de desesperados de América Latina, que se fugaron aquí buscando libertad y comida y dibujan todos los días los contornos de una ciudad nueva, más híbrida y plural que todavía no nace, pero que a veces pareciera querer estallar. Y las lluvias que mi memoria guarda de tus inviernos tenaces ya son solo una rememoración de una infancia perdida, también tu infancia perdida.

Siento, Santiago, que eres una ciudad adolescente, que quiere carretear pero también buscarse a sí misma, que está como todos los adolescentes: en crisis de identidad. A veces violenta, a veces dulce. La ciudad que estalló en octubre, y que ahora la peste asedia. Y estás con las defensas bajas… sin inmunidad para las nuevas plagas globales.

Quieres ser, pero te cuesta ser.

A veces te siento asfixiada, cansada, seca, como si ya no fueras la capital del centro sino la capital del desierto centro de Chile. Pero tienes todavía la luz más bella del mundo, la luz del atardecer que va morosamente acariciando las montañas y cerros que te rodean, como dioses tutelares. La ciudad que tuvo alguna vez el cielo más grande del mundo –según Neruda, que escribió en tus calles del poniente los versos de amor más universales del idioma. Y una canción desesperada.

A veces me parece oír tu propia canción desesperada, Santiago. Ciudad agotada por las distancias inhumanas y contra natura, ciudad asediada por la avidez y por la “hybris”, la desmesura que nombraron los griegos como el peor de los pecados. Esa desmesura tal vez es lo que hoy se te castiga. Pero tú no tienes voz, y a veces te vas pareciendo a un imbunche que alguien ocultó detrás de una gran mentira o más bien de un gran olvido, de una irresponsable negligencia. Tal vez, huérfana como estás de alguien que te piense, nombre, contenga, sueñe, te acuerdes de ese intendente delirante y lúcido que pensó que sería el París de América del Sur y que te dejó un cerro, el Santa Lucía y otras obras de adelanto que buscaban darte una fisionomía.

¿Qué te hemos dejado nosotros? No hay un Vicuña Mackenna que hoy venga para mover montañas, porque refundarte, Santiago, es mover montañas. Las montañas que te rodean te interpelan, ellas exigen una respuesta: su soberbio orden natural pide un orden urbano. ¿Qué ha fallado en ti, Santiago, por qué eres la gran Falla de Chile por donde la frustración, la violencia y la indignación estallan?

Eres el volcán más peligroso de Chile si no te encontramos una forma, un proyecto, una utopía, un horizonte donde todos –hasta los inmigrantes– quepan. Pero no como ganado que se transporta, ni como allegados de conventillos a punto de quemarse. No como ciudadanos, habitantes de una ciudad en la que se reconozcan y tú te reconozcas en ellos. Esa es la gran tarea pendiente, la más urgente, tarea política, poética, urbanística.

No sacaremos nada con crear una nueva Constitución si no fundamos una nueva ciudad, que recoja la historia, los mitos, que reúna los fragmentos para que seas un crisol vivo y no un laberinto donde extraviarse. Donde sus habitantes no sean extranjeros expulsados de su centro a periferias secuestradas por el bandidaje nihilista. Una Constitución es el traje que nos ponemos, pero la ciudad es el cuerpo donde habitamos. Sin cuerpo, sin Ciudad Nueva, toda Constitución nueva es solo una declaración de principios sobre la tierra baldía (“¡Ciudad irreal”, decía T.S. Elliot).

Santiago: hay que refundarte. Para que te llamemos Itaca, para que regresemos a ti, para que ninguna peste se atreva a devorar tus murallas, para que ninguno de tus hijos huachos quiera incendiarte o destruirte con alevosía. Para que seamos los Ulises de un nuevo comienzo, para que te recorramos, guiados por ese libro que debiera ser uno de los fundamentos de tu nuevo comienzo: “Hacia una arqueología de lo cotidiano” del filósofo Humberto Giannini, porteño que caminó y vivió tus calles. Para Giannini, el trayecto del domicilio a la calle es un trayecto ontológico, donde se juega todo. El bar, los cafés, las librerías son los lugares sagrados de la Gran Conversación que debe ser toda ciudad.

Santiago: tienes que atreverte a ser de nuevo, a ir a la búsqueda de tu ser. En estos días de confinamiento duros que vendrán en los próximos meses o semanas, quiero, Santiago, que todos te escribamos una carta, que nos confesemos contigo, que nos digamos la verdad, que dejemos de huir de ti como siempre lo hacemos. Te escribo, Ciudad mía, para encontrar contigo tu nuevo centro. Y tal vez tu nuevo nombre. Dicen que los gobernadores de las ciudades de la América colonial les entregaban a sus sucesores, junto con las llaves de la ciudad, su nombre secreto, el nombre iniciático o sagrado. ¿Cuál es tu verdadero nombre, ciudad perdida y recobrada, “bella ciudad envenenada”?

Desde el Jardín, enero 2021

Carta abierta al año 2020